よみもの- column -

Vol.3:八代目尾上菊五郎襲名披露公演 夜の部の見どころ

2025.04.04

目次 [hide]

着物を愛する貴女のための歌舞伎特別企画

八代目尾上菊五郎襲名披露公演

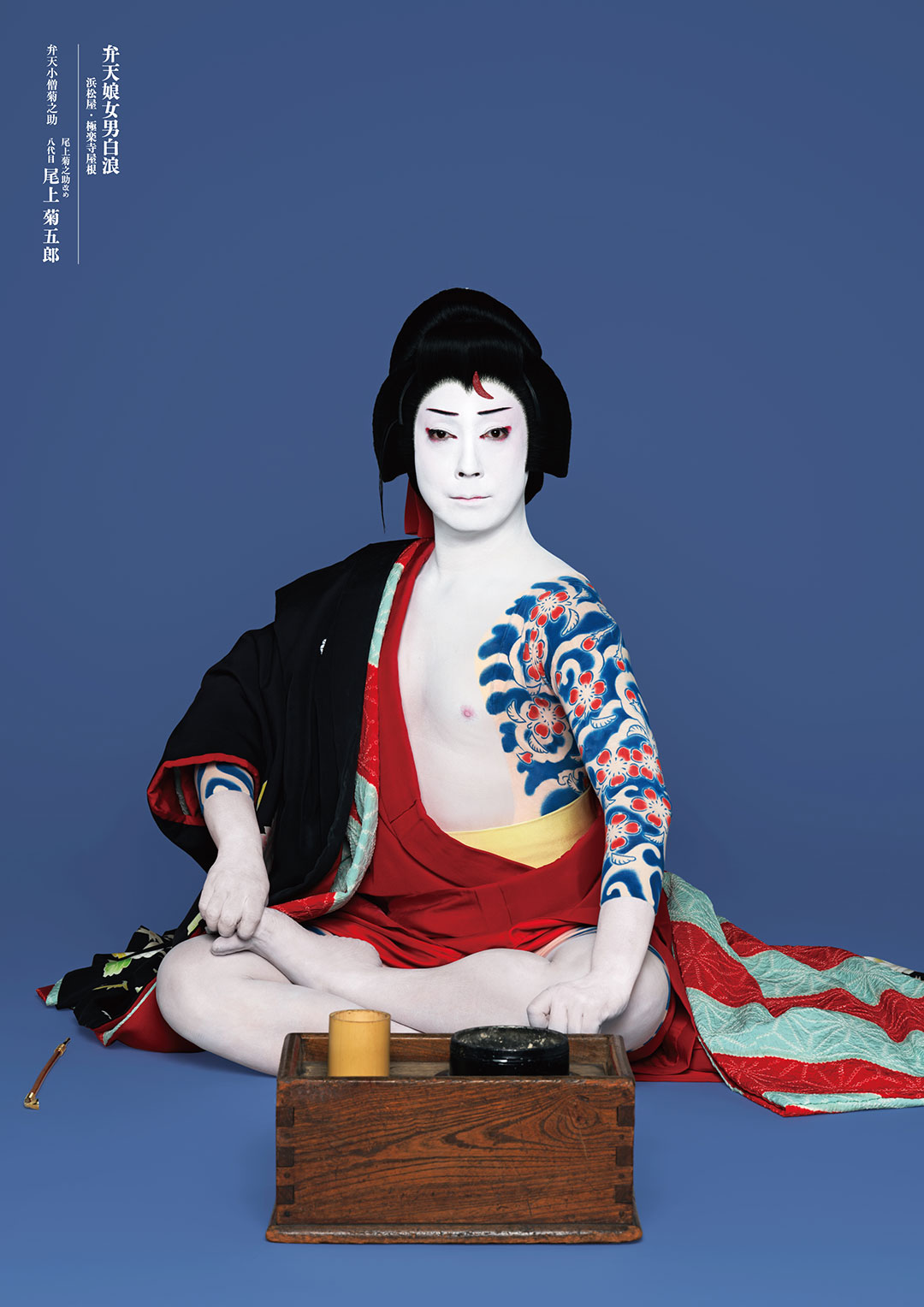

歌舞伎座『弁天娘女男白浪』弁天小僧菊之助=尾上丑之助改め六代目尾上菊之助(撮影:岡本隆史)

こんにちは。八代目尾上菊五郎襲名披露公演応援アンバサダー君野倫子です。前回は名門・音羽屋の継承と昼の部の見どころについてお伝えしました。前回の5月襲名披露公演、昼の部のご紹介に続き、今回は夜の部の演目の見どころについて、お伝えしていきます。

夜の部の演目と衣裳の見どころ

歌舞伎に行こう!と思った時、事前予習しなければ!と思われる方も少なくありません。しかし、歌舞伎の演目は長い長い物語のほんの1場面だったり、前後のお話や元になる設定など複雑なので、かえって難しく感じてしまいます。ぜひ、最初のうちはイヤホンガイドを借りる事をお勧めします。公演を観ながら、役者、ストーリー、セリフ、小道具、衣裳に至るまで詳しく解説してくれます。難しい予習よりも、まずは目の前に溢れる美しい世界を眼で、耳で、肌で、貴方の感性で楽しんでいただきたいと思います。では、夜の部の各演目の簡単な紹介と私が惹かれた衣裳や皆さんに見てほしいポイントについて、ご紹介します。

歌舞伎座『弁天娘女男白浪』弁天小僧菊之助=尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎(撮影:岡本隆史)

【義経腰越状(よしつねこしごえじょう)・五斗三番叟】

昼の部の「寿式三番叟」同様、五穀豊穣、子孫繁栄を願った、おめでたい時に上演されるお芝居と舞踊です。最初は断っていた酒好きの五斗兵衛が、勧められるままに飲み、しだいに泥酔していく姿は見事です。華やかで、おかしみ溢れる踊りが見どころ。私のお気に入りは、前半の亀井三郎の紫縮緬の頬被りの若衆姿。とても美しいです。荒々しく勇猛果敢な人物の演出で足の親指を立てる所作があります。ぜひ足の親指なども注目を。そして終盤登場する奇抜なお顔の竹田奴たちもお気に入りです。【襲名披露 口上】

襲名披露公演の楽しみの一つ、口上。襲名する役者にゆかりのある役者一同が舞台上にずらりと並び、客席に向かって一人ずつ、挨拶をしていきます。舞台上の役者もお客さんもご挨拶を聞きながら、お祝いの温かい空気に包まれます。口上の際、注目していただきたいのは、役者の裃の色。役者の家ごとに独自の色が決まっています。そして、鬘もそれぞれ違います。また、舞台の背景の襖や欄間などに音羽屋にちなんだ文様や家紋がほどこされています。ぜひ探してみてください。【弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)】

音羽屋のお家芸の『弁天娘女男白浪』は、見どころがありすぎて選んでお伝えするのが難しいすぎるほど。 とても有名なセリフや場面が満載な演目で、何度も観ていても、みんな大好きでまた観に行ってしまう、そんな歌舞伎の魅力がギュッと詰まった様式美とダイナミックな演出が楽しい演目です。〈浜松屋見世先の場〉

とにかく、八代目菊五郎の弁天小僧菊之助は美しいです。衣裳は菊文様が入った黒縮緬の振袖、それを脱ぐと浅葱と緋の段鹿子、緋縮緬の長襦袢。黒と赤のコントラスト、色彩が美しくうっとりします。 そして、冒頭の「呉服屋に婚礼衣裳をあつらえに来た」という設定も着物好きにはたまりません。その時代の呉服屋はどんなだったのだろう・・と想像するだけでワクワクしてしまいます。 歌舞伎には、お芝居の中で物語が動くきっかけとなる道具があります。この場面では、弁天小僧菊之助のくす玉かんざし。くす玉かんざしの動きをきっかけに、弁天小僧がキャラ変するところもご注目ください。そして、客席中がこのセリフを聞きに来ていると言っても過言ではない「知らざぁ言って聞かせやしょう」。名調子をたっぷり堪能してください。〈稲瀬川勢揃いの場〉

弁天小僧を先頭に、忠信利平、赤星十三郎、南郷力丸、そして日本駄右衛門と白浪(=盗賊)五人男、個性の違うイケメンがずらりと花道に並び、自己紹介します。とにかく眼福です。注目は何と言っても、五人揃いの紫縮緬の衣裳です。紫の色が美しいだけでなく、それぞれの役柄とセリフに合った素晴らしい柄が染められています。・弁天小僧菊之助の柄は「菊の花・琵琶と白蛇」

菊は名前から。琵琶白蛇は名前のゆかり、弁財天の琵琶と白蛇にちなんで。

・忠信利平の柄は「雲と龍」

神出鬼没を象徴する龍と、「重ねた悪事は雲にまで到達する」というセリフから。

・赤星十三郎「星と鶏」

明けの明星を意味する「赤星」の姓にちなんで、夜明けを告げる鶏と星。

・南郷力丸の柄は「稲妻と雷獣」

「波にきらめく 稲妻の」のセリフと荒くれ者を表す雷獣。

・日本駄右衛門の柄は「方位磁石と碇」

頭領として放浪してきた人生を海に例えて、白い浪、方位磁石と碇。

同じ着物に帯は貝の口。でも、役柄の個性に合わせて、着付け方も帯の結び方も微妙に変えているそうです。見るポイントがたくさんあって忙しいです。

今回は新しい六代目菊之助をはじめ、尾上眞秀(寺島しのぶさんのご長男)、市川新之助(團十郎のご長男)、中村梅枝、坂東亀三郎の十代の次世代五人衆です。この年齢のこの五人が揃うのは、貴重な機会だと思います。 ぜひぜひ、若い彼らの心地よい七五調のセリフと美しい衣装をじっくり楽しんでください。

〈極楽寺屋根の場・滑川土橋の場〉

この2場は、とにかくダイナミックに転換していく舞台を楽しんでいただきたいです。 屋根の上での立ち回り、がんどう返しという一瞬で場面が変わる舞台転換、山門がせり上がってきて立ち回り、また屋根がせり上がって・・と次々と展開していきます。 チームワークが光る立ち回りと、大道具の迫力ある舞台転換は見応えあります。 こうした大道具の転換を見ると、「あれ?ドリフ?」と思われる世代がいると思います。そうです。ドリフの大道具は、歌舞伎の大道具さんがやられていたそうです。ドリフ世代は初めて歌舞伎を観ても、どこか懐かしさを感じるのは、ドリフの歌舞伎パロディーを先に観ていたり、ドリフの中に歌舞伎の舞台機構を見ていたからかもしれません。 チケットのお申込みはこちら

チケットのお申込みはこちら

一人で行くのは心細いと言う方に朗報です!

合同観劇プラン申し込み受付中

*都粋3店舗合同観劇プラン(5月5日(月祝)、6月22日(日)夜の部・限定50名)

*まるやま合同観劇プラン(5月27日(火)、6月25日(水)夜の部・限定50名)

*京彩合同観劇プラン(5月3日(土)、6月8日(日)、6月11日(水) 昼の部・5月は限定50名、6月は限定各25名)

*たんす屋合同観劇プラン(5月20日(火)、5月24日(土)、6月22日(日) 、6月27日(金) 昼の部・限定各日25名)

合同観劇申し込みにつきましては、各店店舗にお問い合わせください。 ≫≫

次回予告

さて、この襲名披露公演は5月にスタートし、6月も歌舞伎座で、7月は大阪松竹座と続いていきます。演目は各公演違うので、次回は、6月の襲名披露公演のキャスト陣、演目の見どころ、見ていただきたいポイントなどをお伝えします。お楽しみに!(Vol.4:八代目尾上菊五郎襲名披露公演 6月昼の部の見どころ >>)

君野倫子プロフィール

文筆家・日本文化ディレクター。2004年より着物や和をテーマに書籍、新聞、雑誌の執筆を始める。2010年から14年間、読売新聞夕刊で伝統工芸を紹介する連載を続ける。着物、手ぬぐい、歌舞伎、和雑貨などをテーマに日本文化に関する著書は20冊。日英版・日仏版に加え、海外の出版社からも出版された著書もある。2025年には新たに日本とロンドンの出版社からも出版予定。執筆以外にも、商品企画・イベント企画・デイレクションなども手がける。

以下、いずれも君野倫子著・市川染五郎(現・十代目松本幸四郎)監修

「かわいい歌舞伎の衣裳図鑑」(小学館) https://amzn.to/3DpQqDi

「歌舞伎のびっくり満喫図鑑」(小学館)https://amzn.to/3F9MIOV

「バイリンガルで楽しむ 歌舞伎図鑑」(小学館)https://amzn.to/3Fc8qlg

「歌舞伎はじめて案内手帖」(二見書房) https://amzn.to/3XzNk6t

観劇のお供におすすめは…

都粋ひみつの帯枕。ぜひお試しください。

きもの都粋の着付小物はこちら≫

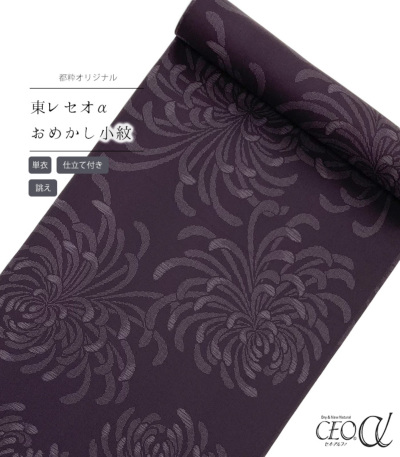

八代目尾上菊五郎ご襲名をお祝いして、都粋オリジナル東レセオαおめかし小紋(乱菊)はいかがでしょうか?