よみもの- column -

Vol.2:名門・音羽屋の継承と昼の部の見どころ

2025.03.28

目次 [hide]

着物を愛する貴女のための歌舞伎特別企画

八代目尾上菊五郎襲名披露公演

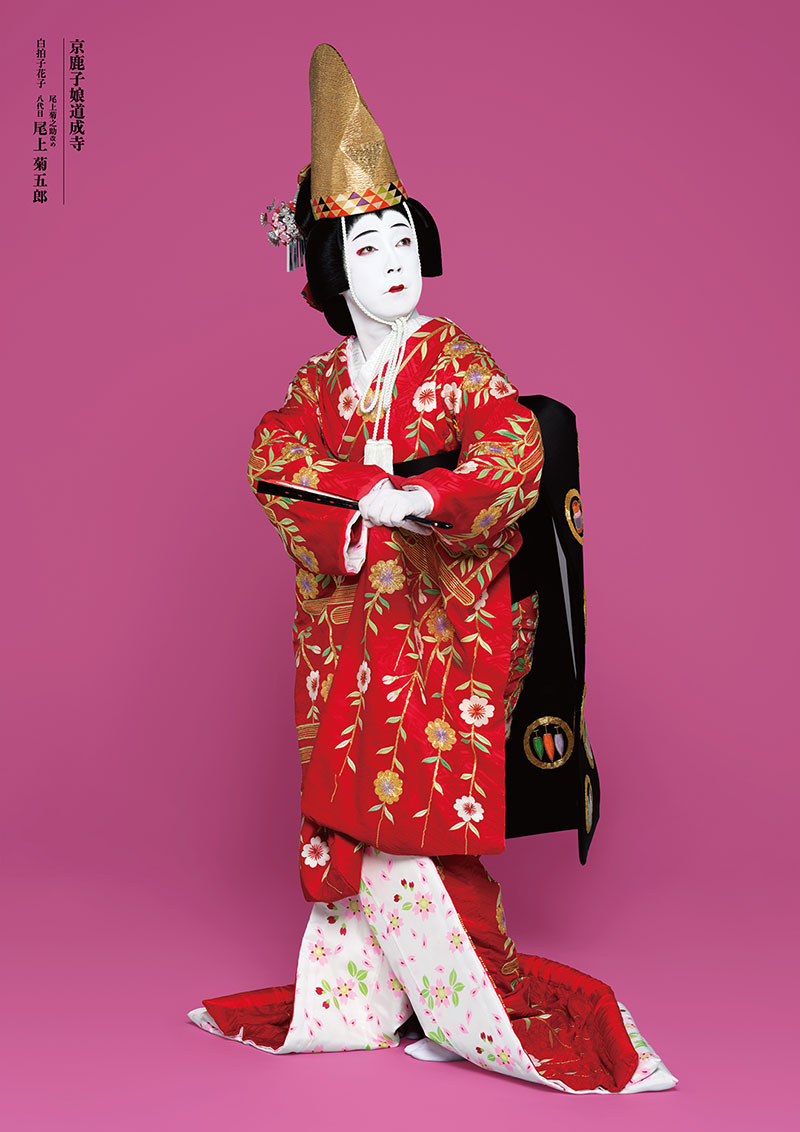

2025歌舞伎座『京鹿子娘道成寺』白拍子花子=尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎(撮影:岡本隆史)

こんにちは。八代目尾上菊五郎襲名披露公演応援アンバサダー君野倫子です。前回は八代目尾上菊五郎襲名披露公演のプラチナチケットの特別な意義についてお伝えしました。今回は、音羽屋の歴史と伝統、そして昼の部の演目の見どころを、特に着物好きの皆さまに向けてご紹介します。

名門・音羽屋の歴史と伝統

音羽屋は初代尾上菊五郎が1730年に襲名以来、約300年の歴史を持つ江戸歌舞伎の名門。代々、立役と女方の両方を演じられる稀有な特徴を持ち、中でも世話物(江戸時代の町人社会を描いた、当時の現代劇)を得意とします。 5月の八代目尾上菊五郎襲名披露公演は「團菊祭五月大歌舞伎」と銘打っています。團菊祭というのは、明治時代、五代目尾上菊五郎と九代目市川團十郎(成田屋)が一緒に歌舞伎の地位を向上させ築いた「團菊時代」にちなんでいます。

襲名披露公演では、音羽屋のお家芸『弁天娘女男白浪』の弁天小僧菊之助、六代目尾上菊五郎が確立した音羽屋型を継承する「京鹿子娘道成寺」など、粋な二枚目から美しい娘役まで堪能することができます。

2025歌舞伎座『京鹿子娘道成寺』白拍子花子=尾上丑之助改め六代目尾上菊之助(撮影:岡本隆史)

豪華絢爛なキャスト陣

襲名披露公演では、先輩の役者たちが新しく襲名する役者の門出を祝って出演、最高の演技を披露するという伝統があります。今回の襲名披露公演では、音羽屋ゆかりの「京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)」には、坂東玉三郎が出演し、八代目菊五郎、六代目菊之助と「三人花子」で勤められます。また、5月は「團菊祭」と言うことで、菊之助が熱望され、十三代目市川團十郎の弁慶とご自身の富樫で「勧進帳」を演じられます。また、七代目菊五郎の当り役である『弁天娘女男白浪』の〈稲瀬川勢揃い〉場面では、甥っ子である尾上眞秀(寺島しのぶさんのご長男)、市川新之助(團十郎丈のご長男)、新菊之助と次世代の3人が共演します。そのほか、中村梅玉、中村萬壽、尾上松緑、尾上松也、尾上右近、坂東亀三郎、中村梅枝と錚々たる役者が揃います。

昼の部の演目と衣裳の見どころ

まだ、歌舞伎を観ることに慣れていない方は、公演を観ながら、役者、ストーリー、セリフ、小道具、衣裳に至るまで詳しく解説してくれるイヤホンガイドを楽しんでいただきたいと思います。ここでは、昼の部の各演目の簡単な紹介と私が惹かれた衣裳のポイントを紹介します。歌舞伎の世界を、貴方は貴方の五感楽しむヒントになってくれたら嬉しいです。【寿式三番叟】

公演の冒頭を飾る「寿式三番叟」は、新春公演、襲名披露、劇場のこけら落としなど、おめでたい時に上演される歌舞伎舞踊です。縁起が良く、五穀豊穣や子孫繁栄を祈る意味が込められているため、このような慶事にふさわしい演目とされています。もともと、能の「三番叟」を基にした祝儀舞踊なので、衣裳も能装束の影響を受けた様式美と格調高い装いです。【歌舞伎十八番の内 勧進帳】

歌舞伎の最高峰とされる「歌舞伎十八番」の一つ。源義経一行が国の関所を通過する緊迫した場面を描いた名作です。弁慶の機転と忠義、義経との主従関係が見事に表現されます。「勧進帳」には惹かれるポイントがたくさんあるのですが、私が最初に目が釘付けになったのが「色」でした。舞台で見る義経の高貴な紫、富樫の浅葱色。それはそれは美しく、毎回、こんな色の小紋や付け下げを着たいなぁと憧れるのです。弁慶が着る格子柄は、太枠に三つの筋で市川格子、四天王が着る格子は翁格子と言います。縞や格子の着物が大好きな私には、歌舞伎でさまざまな縞や格子を見られるのはとても楽しいです。【三人吉三巴白浪 大川端庚申塚の場】

江戸の盗人を主人公にした人気演目で、元は僧だった和尚吉三(おしょうきちさ)、女装で登場するお嬢吉三(おじょうきちさ)、元旗本の御曹司・お坊吉三(おぼうきちさ)、同じ吉三(きちさ)の名前を持つ3人が出会って、義兄弟の契りを結びます。お嬢吉三が杭に足を掛けて言う「月もおぼろに 白魚の かがりも霞む 春の空・・」のセリフはあまりに有名な場面です。 ぜひ見ていただきたい衣裳は、お嬢吉三の黒縮緬に槍梅の裾模様の振袖に振り下げ帯。暗闇に浮かぶ梅、八掛や袖口に見える赤が幻想的です。【京鹿子娘道成寺 三人花子にて相勤め申し候】

恋に狂った女の執念を描いた絢爛豪華な歌舞伎舞踊の代表作。今回は特別に坂東玉三郎、尾上菊五郎、尾上菊之助の三人の役者が「花子」を演じるという襲名披露公演ならではの贅沢な演出です。主役の白拍子花子の衣裳は、衣裳を一瞬にして変える「引き抜き」という手法によって、どんどん変化していき、目に華やかで楽しい演目です。注目の衣裳は、愛らしく踊っていた花子が最後、裏切られた男への恨みを持った女の霊が正体を表し、赤の衣裳を取り去り「鱗模様」の衣裳に変わります。鱗文は、厄除け柄として、私たちにもおなじみですが、歌舞伎では鬼女、蛇の化身、魔性を表す文様として衣裳に使われます。 チケットのお申込みはこちら

チケットのお申込みはこちら

一人で行くのは心細いと言う方に朗報です!

合同観劇プラン申し込み受付中

*都粋3店舗合同観劇プラン(5月5日(月祝)、6月22日(日)夜の部・限定50名)

*まるやま合同観劇プラン(5月27日(火)、6月25日(水)夜の部・限定50名)

*京彩合同観劇プラン(5月3日(土)、6月8日(日)、6月11日(水) 昼の部・5月は限定50名、6月は限定各25名)

*たんす屋合同観劇プラン(5月20日(火)、5月24日(土)、6月22日(日) 、6月27日(金) 昼の部・限定各日25名)

合同観劇申し込みにつきましては、各店店舗にお問い合わせください。 ≫≫

次回予告

さて、次回は襲名披露公演・夜の部の演目の見どころ、着物好きな貴方に見ていただきたいポイントをお伝えします。どうぞお楽しみに。(Vol.3:八代目尾上菊五郎襲名披露公演 夜の部の見どころ >>)

君野倫子プロフィール

文筆家・日本文化ディレクター。2004年より着物や和をテーマに書籍、新聞、雑誌の執筆を始める。2010年から14年間、読売新聞夕刊で伝統工芸を紹介する連載を続ける。着物、手ぬぐい、歌舞伎、和雑貨などをテーマに日本文化に関する著書は20冊。日英版・日仏版に加え、海外の出版社からも出版された著書もある。2025年には新たに日本とロンドンの出版社からも出版予定。執筆以外にも、商品企画・イベント企画・デイレクションなども手がける。

以下、いずれも君野倫子著・市川染五郎(現・十代目松本幸四郎)監修

「かわいい歌舞伎の衣裳図鑑」(小学館) https://amzn.to/3DpQqDi

「歌舞伎のびっくり満喫図鑑」(小学館)https://amzn.to/3F9MIOV

「バイリンガルで楽しむ 歌舞伎図鑑」(小学館)https://amzn.to/3Fc8qlg

「歌舞伎はじめて案内手帖」(二見書房) https://amzn.to/3XzNk6t

観劇のお供におすすめは…

都粋ひみつの帯枕。ぜひお試しください。

きもの都粋の着付小物はこちら≫

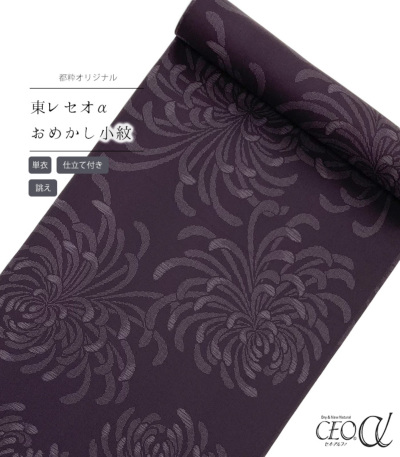

八代目尾上菊五郎ご襲名をお祝いして、都粋オリジナル東レセオαおめかし小紋(乱菊)はいかがでしょうか?